□ 李可可

她跪在水中,试图把打烂的头颅抱起来。突然她扑在尸体上,战栗着,脸上带着血迹,悲恸地轻声哀泣着:“我的爱人!我都干了些什么?你睁开眼看看吧,我蓝……眼……睛……的……心……上……人……啊!”

船靠近岸边。船上的人都怔怔地看着。

(相关资料图)

(相关资料图)

——鲍利斯·安德列耶维奇·拉夫列尼约夫《第四十一》

年少时,看了好多遍《第四十一》。不是特意青睐苏联小说,只是碰巧在手边,又碰巧这是一部苏联国内战争小说中的奇葩。如今想起它来,作者名却需要从百度中现搜。诸如此类的很多东西,都不是作为记忆保存的,只是如空气般一直都在。中学课文《一面》当中提到的《毁灭》,我也看了二十多遍——鲁迅译的,比较有印象的一个描述是关于莱奋生的蓝眼睛,可以把人“连人带靴子都吸进去”。涉世未深的浅薄女生,不懂矿工和游击队员的悲喜,很多内容我选择忘记。

另一双蓝眼睛就来自《第四十一》。本文开头引用的那段话,是小说的结尾。

玛柳特卡和中尉短命的爱情以及路线之争,这么多年来常常浮现心间,那是一种代入的纠结,逐渐成为了自身境遇的观照。每每触及,我都检视自己那些自以为是的立场,发现同样可怜可笑——无论维护阶级阵线还是维护自我尊严。

很多时候,我们是玛柳特卡这样的狙击手,频频出击,弹无虚发,消灭自认为该消灭的。

其实不用那么麻烦,目标明确的话,只发一枪就够了,其他的都是流弹。但我们掏枪,常常对着不值得的对象,一惊一乍哄自己入戏,久而久之就当了真,点着头说:看我这奋斗的一生,我真是个努力的战士,反正他们也都是这么说的。

我们枪口大都对外,假想敌很多。到第四十一枪时,玛柳特卡终于击中了心中最爱,她哭了,捧着那个破碎的脑壳。

他死了,你也死了。我亲爱的蓝眼睛的,这一枪我打的其实是自己。

大学有个同学,常常突然大喊:“死去吧——活来!”被她吓一激灵,但听着特有劲儿。

人心中都有个蓝眼睛的心上人吧,他会在你里面住很久,其实你们多半是敌人。你最在意的东西,别名叫心魔。当你想掌控它的时候,你的喜怒哀乐心意行为都被它反控制,你身不由己、节节败退、满盘皆输。只有在除了彼此没有其他的荒岛上,没有错综复杂的环境显露你们的本质时,一对敌人才可能暂时相爱,就像玛柳特卡和中尉。然而这爱是什么呢?我曾经是个音控和手控,不想看人的整体,也不会爱上一个整体,因为整体有太多残缺,因此采用分解法,关注局部的数据。玛柳特卡爱上了蓝眼睛——温文尔雅的蓝眼睛,会讲故事的蓝眼睛,就像我们迷恋一双手、一个声音一样,是自己需求的投射,跟别人无关。

令人高兴的是,声音可以逐渐淡去,内心终将得以扩容。有人告诉我,可以把鸟儿放飞,还鸟笼自由。那只鸽子该回来时回来,该离开时会彻底离开。

《三体》在开头中说,物理学是不存在的,意思是,一切本无序,都是偶然。我不同意。当然后来书中也告诉我们,这个提法仅是个阴谋。但是,还记得那个无处不在的倒计时吗?紧迫感还是要有的。

说着说着又想起了闷油瓶张起灵,他说:“没有时间了。”

很多领域的研究确实是虚无浅薄的,所以走到科学高峰的人,才会更加明白科学的局限,爱因斯坦如此,牛顿也如此。克里希那穆提曾和量子力学专家大卫博姆对话,《超越时空》由此成书,其中颇多悖论——满是以相对客观为外衣的极度主观。然而我们至少知道,无论到达科学高处还是灵性高处的人,都会更加确认和敬畏那种“律”。可是到达顶峰的人都不再回来,留下的人只能说接近真相,却还不是真相。

很多拗口和烧脑的事儿,看似纷乱,实则清晰。有人觉得与己无关,或者与他的既定思维不符,所以将之屏蔽甚至否定,宁可回到吃喝中或者其他自慰方式中。我们所推崇和追求的境界,常常是小的,那么多的惟感觉论,那么多的一知半解、雾里看花,那么多小领悟、小激动、小泪水、小满足,很快就会消散。这也是我经常鄙视自己写某些稿子的原因,自己都犯尴尬症。

有人则不糊涂也不尴尬。我敬佩这样的人,因为我也想知道真相,在那些发光的个体面前,我们愈加觉出自己的猥琐和渺小来。

杀死了蓝眼睛,你就自由了。然而,如果没有更好的东西取代蓝眼睛,就会掉进虚无的空里,无力到想死。要解决这个麻烦,还真得努把力,去探寻一些空白的领域,不是向外,而是向里。

若问:如此,累吗?那么,谁不累呢?干什么不累呢?大部分人选择的活法,不但累,而且白白受累。

更加令人高兴的是,在未知中总有方向和希望。收拾行囊时,偶而想起亲爱的蓝眼睛、擦肩而过的蓝眼睛,心下全无眷恋,只剩深蓝。

少年子弟江湖老,红粉佳人两鬓斑,什么样的语言能描述那些过往呢?掩埋之后才有生长,因此他们默然守候,对未来说:吾知所以距子矣,吾不言。

写着写着出太阳了,眼睛不禁一疼。碎碎念本来就是自语,不用回答。走吧,玛柳特卡。

壹点号可说

新闻线索报料通道:应用市场下载“齐鲁壹点”APP,或搜索微信小程序“齐鲁壹点”,全省600位记者在线等你来报料!

检察官担任法治副校长有了“指挥棒”

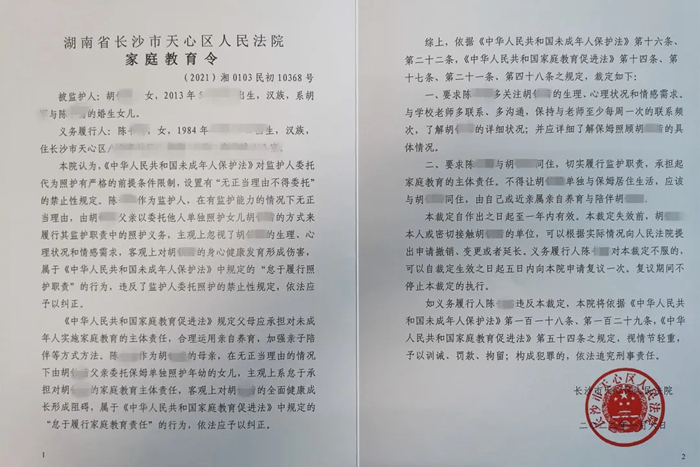

检察官担任法治副校长有了“指挥棒” 全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃”

全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃” 俄军装甲车辆将具备隐身能力

俄军装甲车辆将具备隐身能力